图片来源:图虫创意

不久前,《十三邀》节目中许知远对话黄灯,聚焦中国“二本学生”的探讨引起许多人关注。

作为一档知识分子对谈节目,80后北大毕业生许知远的“精英身份”这次显然没有派上太大用场。

这期节目可能是有史以来,许老师发表言论最少的一期,对谈最少的一期,以及是以最接地气的方式(喝糖水)结尾的一期。

颇具玩味的还有一幕,许知远被邀请在黄灯老师的导师课上发言,面对围坐一圈的深圳职业技术学院的学生们,外滩君能感受到他些微的不自在和“无话可说”(对比“许知远对话刘擎”)。

许知远的这种“失语”境地,外滩君将其看作整个中国对“二本(及专科)”学生及其命运遭际“失语”的缩影。

尽管节目在一开始引用了一组大数据来强调我们为什么要关注“二本学生”:2020年,高考人数约为1071万人,“一本”院校共录取约195万人,“二本”和专科类院校共录取771万人。

尽管节目还采访了不少黄灯的“二本”学生(还有现在的专科学生),镜头闪现了他们的出租屋、他们的聚会、他们的导师课。

但这更像是一种远距离的样本式观察。

最触动外滩君内心的描述,还是出现在黄灯老师的书中(《我的二本学生》):

“那时候,我整天看镜子,看自己还是不是个人”

“我一路走过来,辛苦得要死,还不如死在路上”

“我一想到通过自己的努力,还不一定成功,就绝望得想哭”

……

在近30年的时间里,黄灯先后作为“二本”学生的亲历者、观察者、教育者,双重视角对比了70、80、90三代“二本”学生在社会发展中的教育历程和命运,在她的笔下,他们不是数字积累而成的数据,而是值得深思的显现在群体共同命运中的个体发展史。

从1992到2019,三代“二本”学生教育命运的对比

1992年,出身湖南农村的黄灯考入岳阳大学——一所当时的大专,排名可看作今天的“二本”院校,在1995年毕业之后服从国家分配,进入一家国营纺织厂工作。

那时的黄灯“享受”着教育带来的改变——读大学让她从农村出身一变而成为国家的“干部”身份,工作单位的工薪和单位宿舍让她在生活上没有忧愁,作为文学青年,她把大部分时间投入到阅读和文学中。

1999年,在时代的浪潮带来的变动中,她成为600万下岗职工中的一个。在命运转折的第一个路口,生命中对文学没由来的热爱让她选择继续读书,并最终成为武汉大学的文学系研究生。

2002年硕士毕业后,黄灯又考入中山大学攻读文学博士,2005年,毕业后进入广东金融学院成为一名教“大学语文”的老师。

从2005年进入高校从事一线教学工作开始,黄灯作为班主任带过两届学生,06级和15级,非常巧合的是,作为70后的她,带的分别是80后和90后(确切说是95后)。

带着对自我的体察和对学生的深度、长期观察,她对照了三代“二本”学生的教育命运。

70后

享受国家和政策的红利一代

1995年,中国大学毕业生有80多万人,约占当时总人口的0.67%,当之无愧的天之骄子。

在国家分配工作的制度下,70后受过高等教育的一代,他们大多数在国家或政府单位工作,享受了分房政策,在日后多数人获得了升迁,经济地位和社会地位处于中上等水平。

他们生活稳定、安逸,在城市轻松扎根,在市场控制的房价上升之前,如果他们抓住了买房的机遇,那他们的经济水平可以说是毫无忧虑了。

“他们充分享受了大学文凭带来的极高性价比”,黄灯这样形容。

80后

还剩一丝夹缝中的光芒

而到了黄灯所带的06级学生毕业时,距离1995年已经过去15年。在这15年中,市场经济的发展让70后一代的“精英教育”变为“市场教育”,1998年分配制取消,大学不再是为国家培养“人才”,而是为市场培养“人力资源”。

对于这一代“二本”学生来说,他们刚刚卸下高考的重负就要面对就业的压力,在激烈的市场竞争压力下,大学教育也不复“九十年代自由发展”的氛围。

不过黄灯对06级学生长达十二年的“追踪”观察中发现,即使他们不似70一代享受了大把的红利,但通过个人的选择和努力(公务员和创业),他们中依然有许多人改变了自己和家庭的命运。

不过,从“改变出身、立足城市”这个角度来看,还是有很多学生无法完成“命运的翻盘”。即使处于同一教育起跑线,对于06级学生来说,在房价疯涨之前是否拥有了自己的住房是一个分水岭。如果没有,那几乎意味着无法在城市立足扎根。

90后

“市场化教育”边际收益越来越小

到了15级学生时,距离黄灯毕业已经过去了20年,她明显感到在市场化和信息化的时代“代际”的存在,以及“代际”背后所凸显的教育危机。

在黄灯老师眼中,市场经济对就业人员的需求,使大学教育越来越像“职业教育”,学生的个体发展探索被不断挤压。

此外,网络信息化的发展,让这些学生更倾向于“规避”现实生活和现实世界,通过虚拟世界寻求慰藉,与现实世界的隔离,既是一种逃避也是一种自我保护。以“躺平”的方式表达对社会倦怠感的无声反抗。

这种隔绝就像黄灯发现的,“网络原住民”、“宅男”、“腐女”这些网络词汇呈现了他们的日常,但同时在学院的困难名册中,还有另一组词汇显示着他们的现实:“低保家庭”、“母亲残疾子女”、“特殊困难”。

对于“躺平”、“佛系”的一代,在对他们的观察、与他们的对谈,以及他们的文字呈现中,旁观者黄灯也发出了这样的喟叹:

“我分明感受到一种无形的东西,对年轻人的挤压,飞涨的房价、贬值的文凭、日渐减少的工作机会,已成为他们不得不面对的生存真实。”

然而面对这样残酷的真相,我们只能“束手无策”了吗?

如果预设性地把教育的目的和本质放在了个体或群体的命运(经济收益)的改变上,当社会外部大环境发生变化时,教育可能无法再达到过去的效果。但此时,或许才是我们重新思考教育本质的时候。

在黄灯老师的描述中,她指向了两点根源:家庭教育和大学教育,或许正是需要积极改变的地方。

“二本”学生的命运与他们的家庭环境

在黄灯老师的“二本”学生故事中,有个体的成长和改变,也有她对不同学生作的对比或分类,但掺杂其中对他们人生故事走向起重大影响的是他们的家庭。

她这样总结:学生成长的可能性,越来越受制于家庭的溢出效应。

黄灯老师提到的“可能性”,

一方面是指在成长和受教育过程中,学生的性格、表达、沟通、应对压力等“软能力”的养成,以及家庭资源对他们取得高等教育资格的贡献;

一方面是指在他们大学毕业之后,之后的人生选择和发展上,比如就业还是考研,工作机会,生活质量等。

通过对学生性格的观察,她发现出生在城市有稳定、良好家庭关系的孩子,通常很自信,更懂得表达自己,知道与人沟通的技巧,而这些孩子在毕业之后,家庭所能提供的资源,为他们的工作和生活提供保障,甚至起到了决定性的作用。

当有着受过良好教育、为孩子创造了良好的物质条件的父母,秉持教育使人更美好(而非功利)的观念时,即使是 “二本”学生,也能“改变世界”。

黄灯老师在书中提到一位她非常赞赏的学生,父母给她带来知识和文化性的生活,爸爸醉心于对她进行艺术中的审美教育,而妈妈希望通过教育成为一个“忠诚、诚实、善良,持着向上的心”的人。

过于纯洁的生长环境让她没有对生活苦难的直观感受,对社会复杂性的感知,她自己则参加关爱自闭症儿童的公益组织,来获得“人生的历练”。对于学生个体来说,通过教育,在物质与精神的平衡中获取生命的意义,是她的人生追求。

而“二本”学生中,更多的是来自贫困家庭的留守儿童,在成长期,他们面临了更多的升学压力,如果考不上大学,对他们的人生来说意味着“绝望”,其次是性格上的自卑、对人生的迷茫,同时还有毕业之后生存压力带来较少的选择。

许多学生对高考之前的教育印象只有一个字“苦”,但即使是太苦了,“打死也不辍学”;命运对他们的关照等他们进了大学又消失了,迷茫无措、没有目标、浑浑噩噩接踵而至。

除了学业,家庭对性格的影响似乎在他们身上留下的烙印更深刻,正如黄灯老师所言,“我注意到一个事实,对学生而言,伤害最深的并不是贫穷,而是缺爱,童年缺乏关爱的孩子,到了大学,最典型的特征就是自卑,内心无所依傍,始终有一个无法填充的黑洞。”

而他们走上社会,开始职业生涯,现实的残酷还会进一步碾压他们,“不通人情世故”的性格让他们不得不放弃原本有好的职业发展和经济收获的工作。

当他们面临梦想和现实的纠葛,往往为了家庭生存、为了减轻父母负担,他们放弃了考研、放弃了文学,尽自己所能地成为“顶梁柱”。

但也许他们向现实的妥协不能被看作为失败,因为在二本学生的自述中,他们没有因为父母看守缺失在追逐感官刺激中意外丧生,没有因为缺少父母的管教成为村里的“烂仔”,没有因为道德缺失沦为逾矩的罪犯,都已经是“幸运”。

对于受制于“农村、贫困、留守儿童身份”的“二本”学生来说,他们成长中的负面、消极、痛苦的经历,决然是“人生的阻碍”吗?

其实无论是什么样的家庭出身,在黄灯老师看来,“能不能正视自己的生活经验,能不能直面自己,能不能和真实的生命体验打通,是决定年轻人是否产生力量的关键”。

在黄灯老师的学生中,确实有这样一个学生,她咀嚼生命的痛楚,用文学消解其中的伤害,最终用写作的方式,完成了教育对自己的某种“救赎”,她的故事我们放到下面来讲。

好的教育就是向命运的突围

在黄灯老师对“二本”学生的命运进行观察、分析时发现,大学老师才是最能感知到中国应试教育“硬伤”和“后遗症”的人群。

在黄灯看来,高考前的应试教育以排名和激烈竞争为特征,让学生没有个人发展的空间,而到了市场化教育时代,就业导向使得大学越来越像“职业院校”,职业技能、职业资格证书、实习经验挤压着个体去探索自己兴趣。

无论是基础教育还是高等教育,都没能做到让学生充分地找到自我、提升自我、完善自我,相反他们陷入巨大的迷茫中。

在现有教育体制下,如何帮助学生发现自我?这是黄灯一直在思考和实践的。她想到了自己在面临人生第一次转折时发挥巨大作用的因素——文学、阅读和写作。

热爱文学和写作的黄灯,在繁重枯燥的教学大纲之外,试图重新通过文学建立教育之于教师和学生的意义。

在她的文学史课堂上,她试图剔除掉应试的痕迹,将对文学史的体察引入学生的现实感知,培养他们的学术思维,这种综合的学术思维训练将会帮助学生在日后进入社会,开始职业生涯时,更能发挥自己的潜能。

她创设的导师制脱离了分数等功利指标,单纯地实践“文学对学生的滋养”,通过学生的自愿参与,完成纯粹的对文学的分析、探讨和追求。

她与学生建立了非常特殊的亲密联系,通过写作了解他们隐秘的内心、他们的家庭、他们最不为人知却也渴望被人理解的命运遭际。

学生呈现的内心剖白让她更确定了自己的方向——许多学生提到了童年时偶尔得到的几本书、乡村图书馆对他们的切实帮助,正是阅读和文学,帮助他们走出来内心的困惑,也帮助他们感受到生命的美好与充盈。

如果说压在“二本”学生身上的贫困家庭、留守儿童身份、不良亲子关系、日益增长的生存压力都是生命对他们的“围堵”的话,那在艰难的生存突围中,文学曾经打开了他们生命的另一扇窗口。

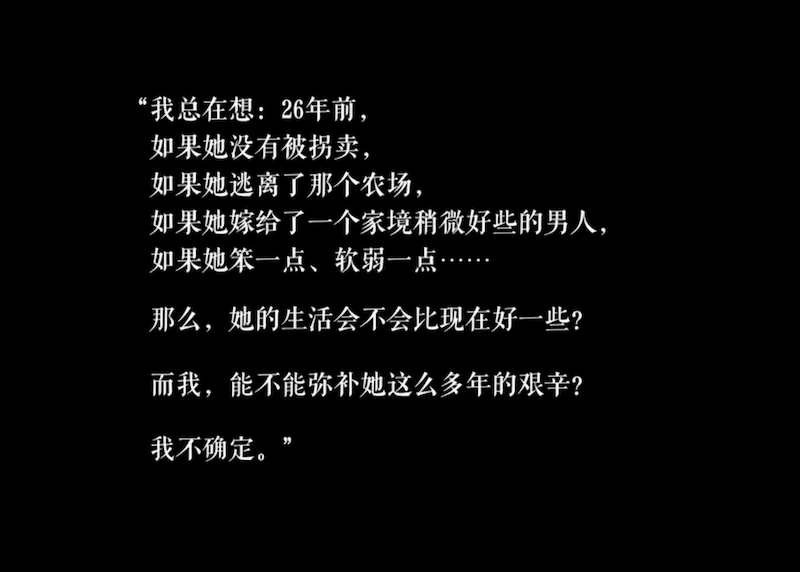

正如在《十三邀》中出镜的学生,在黄灯老师导师课的鼓舞下,她写下了《我的母亲,是2800块买来的越南新娘》,随后在主流媒体上发表。

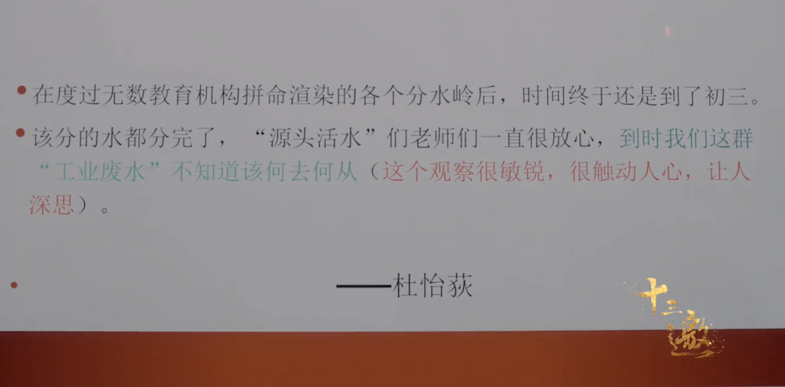

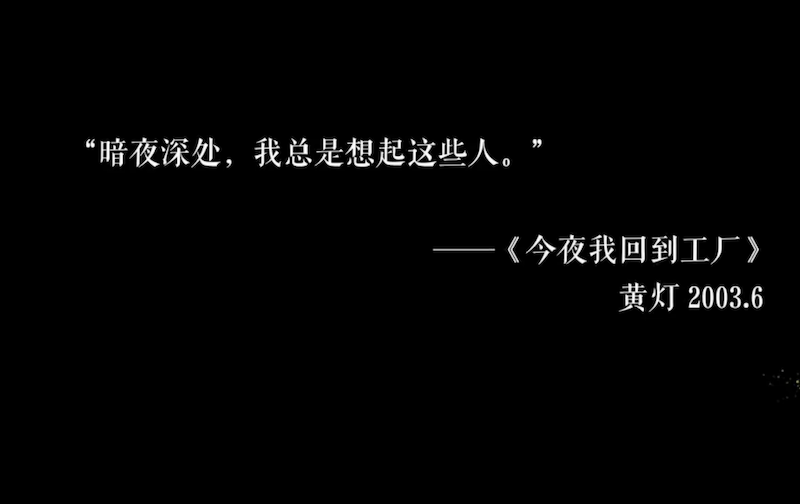

图片来源:《十三邀》 许知远对话黄灯我和我的二本学生

图片来源:《十三邀》 许知远对话黄灯我和我的二本学生

镜头中,她还住在城中村几百块钱的出租屋,书桌上放着准备银行考试的复习资料,从教育改变命运的功用来说,她或许是一个“失败”的例子。

然而她说,她在看夏目漱石,她热爱阅读、文学和写作,写作让她跟自己的家族和自己的过去和解,逐渐愈合了原生家庭带来的伤害。

打通了个体生命经验的教育,为个体发展带来了更宽阔的人生图景,它能让个体获得丰沛的生命力和向命运抗争的精神。

其实黄灯老师也是这样获得成长的。

在《十三邀》的采访中,黄灯在湖南老家的桌前,提到父亲曾问她,“文学批评到底是做什么的?”

她良久失语,“我无法确切说清自己读书、做学术的意义,也难以理解西方理论、诸多概念渗透的学术圈。”

图片来源:《十三邀》 许知远对话黄灯我和我的二本学生

但是当她反过来审视自己正在获得的精英知识分子视角,并在三尺讲台决定以文学为“武器”帮助学生获得生存突围,通过文学写作让他们被看见,她一定深刻感受到了文学巨大的力量。

如果有一位老师,在毕业多年以后她还保存和珍视着显示学生带着生命力的文字,如果有一位学生,她的文字触动了老师希望通过切实的实践改变当代大学教育的某些弊端,我们将会是何等幸运,这个社会亦是如此。

30年,二本学生通过高等教育脱离贫困,在大城市扎根、立足,拥有安稳的工作和生活。随着市场经济和外部社会环境带来的影响,或许教育不再能像过去那样赋予个体极大的经济收益性。

但在剖析其中的深层原因之后,我们也期冀通过家庭、学校和社会的教育,培养孩子更健全的人格、知识和能力体系,给予他们更多情感的支撑,希望学生终能实现对自我的探索和最大潜能的发挥。

这,或许就是今天的教育,应该承担的使命。

(本文图片来自《十三邀》第六季第1期:许知远对话黄灯我和我的二本学生)

本文转自微信公众号“外滩教育”(ID:TBEducation),作者吴仲豪。

免责声明:凡注明为其它来源的信息均转自其它平台,目的在于传递更多信息,并不代表本站观点及立场。若有侵权或异议请联系我们处理。

最新资讯

最新资讯

鄂ICP备2022017323号

鄂ICP备2022017323号

鄂公网安备 42018502006386

鄂公网安备 42018502006386

发布展会

发布展会

发布资讯

发布资讯

你可能喜欢的主页

你可能喜欢的主页

今日话题

今日话题